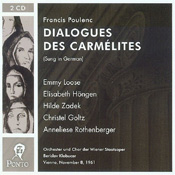

André Tubeuf a très bien parlé d’Elisabeth Höngen, seule mezzo peut-être, dans l’équipe viennoise de l’immédiat après-guerre, à avoir atteint le niveau de renommée des sopranos argentés qui firent la gloire du Staatsoper. Troupière autant que les autres et qui aurait pu enchainer dans un relatif anonymat toutes les sorcières et les duègnes du répertoire : Klytemnestre, Hérodiade, la Nourrice de La Femme sans ombre chez Strauss, la comtesse de La Dame de Pique et Marzelline dans Les Noces de Figaro (et sans son air, encore coupé à l’époque). D’ailleurs elle chanta tous ces rôles. Mais Höngen fut bien autre chose qu’un second couteau, qu’une lourde alto dramatique, qu’un prémisse d’Herta Töpper ou une version allemande de Jean Madeira. De ces rôles brefs en chant elle fit des rôles stars. Et elle annexa consciencieusement les grands mezzos verdiens (Amnéris, Azucena et Eboli) ou wagnériens (Fricka, Waltraud, Ortrud même pour ses débuts à Viennes et, plus tard, des morceaux de Kundry dans une production de Karajan qui lui fit chanter le premier acte et le début du deuxième, laissant les séductions du duo, et son terrible si naturel, aux opulences vocales de Christa Ludwig) et une glorieuse poignée de premiers rôles : Carmen, Lucrèce (qu’elle créa à Salzbourg, succédant à la créatrice anglaise rien moins que Kathleen Ferrier) et Lady Macbeth qui est tout sauf une Ulrica. Systématiquement elle triomphait. Pour la reprise des Dialogues de carmélites à Viennes elle chantait, bien évidemment, la première prieure qu’elle avait créée l’année précédente. Les applaudissements qui la saluèrent semblaient, à l’écoute, ne jamais vouloir se terminer.

Böhm disait d’elle, en toute simplicité, qu’elle était la plus grande tragédienne du monde. On peut raisonnablement penser qu’il en avait vu d’autres (peut-être jamais en Lady Macbeth, il est vrai). A la regarder en « Zia Principessa » de Suor Angelica (ici : link), on est frappé par ses économies de gestes, de mouvements même, d’expressions. C’est le rôle qui veut ça sans doute, en tous cas le rôle tel qu’elle le conçoit. Mais la présence immédiatement aristocratique, le visage d’oiseau de proie, l’austérité qui impose sa marque au corps et au chant suffisent à anoblir une musique qui, pour être émouvante et à fleur de peau, n’est pas, par essence, tragique.

D’où vient que la voix de Höngen offre systématiquement un surplus à ce qu’elle chante ? Comment faire d’un format banal, d’un timbre plutôt clair sans être brillant, d’une texture ramassée, sans extension particulière (l’aigu était finalement plus évident que le grave, sans être spectaculairement aisé) une expérience partagée avec l’auditeur ? Nous ne la voyons pas pourtant, et cela manque, sans doute. Mais quelque chose se reflète au disque qui est toujours l’esprit, la sensibilité, la silhouette que le rôle, en tant que personnage de tragédie justement doit avoir. D’abord il y a un art de la réserve vocale qui est l’exact équivalent de l’art de l’économie visuelle dont il était question plus haut. Le son, les notes s’offrent à nous directement, sans faiblesse et parfois sans grâce. Dans le monologue de l’Ariane monteverdienne, enregistré avec quatre clavecins lourdingues en guise d’accompagnement, c’était simplement impossible. Dans les accents d’Ariane, sa nostalgie, sa sensualité, une telle sécheresse et une telle raideur d’italien ne peuvent pas s’entendre, même si le ton, patricien, est là.

Peut-être aussi que la simple féminité ne lui convient pas : son allemand, quand il s’expose littéralement dans Waltraud, est bien au-delà de son italien en liberté, mais aussi saisissant, effrayant, direct et comme rentré. Il implose à chaque mesure. Avec ces caractéristiques il peine à rendre touchants les Frauenliebe un leben. Emotionnellement le format est trop modeste, trop quotidien pour Höngen.

Cet héroïsme menaçant, aux antipodes du cycle de Schumann, qui sourde dans sa matière de chanter, rend presque tout le reste inoubliable. Même la BWV 170 n'est pas simplement recueillie et austère, comme la voix l'est par essence, mais vaguement inquiétante, offensive en tous cas, par sa ferveur et ses murmures, ses allègements piano. Tout éléments qui la rendaient idéale pour la première prieure, à l'aube des années 60, loin de l'opulence d'une Scharley. Une Madame de Croissy âpre et haute, sans expressionnisme, dont les gémissements, étouffés, glaçaient le sang. L'aigu coupant, sec, mordant même, et résistant au métal de Christel Glotz en Mère Maria. Le même qu'on entend au final du galop de la sorcière délirante et extravertie d'Hansel et Gretel qu'elle enregistra avec Cluytens. Drôle évidemment et se régalant de la dimension hors du commun du personnage (pourtant sans effet en dehors de ce que la voix elle-même permet, en dehors du « r » formidablement roulé de la fin), mais aussi, encore une fois, dangereuse. Nul doute qu'elle soit une meurtrière potentielle. Comme sa Lady Macbeth, comme sa Klytemnestre, comme son Hérodiade. (on peut entendre la danse de la sorcière ici : link)

En veuve d’Agamemnon, plus monstrueuse que ses Elektra, (même une Varnay surdimensionnée, plus sombre de timbre que sa mezzo de mère) elle se trouve encore de surprenantes ressources dans le grave et joue génialement avec ses registres pour composer son portrait, pour entrainer son auditeur vers dans une course à l'abyme, scandé par ses consonnes. Et parfois, au détour de l'hypocrisie, une douceur, un legato surprenant, aussi rassurant que le sifflement d'un serpent venimeux. (Elle mettait quelque chose de très proche à son Hérodiade, où l’espace vocale est moindre, sans le grave en creux mais avec une démesure identique.)

Aussi peu confortable à entendre soit-elle on reste obligé de l'écouter : toujours cette manière de vous regarder dans les yeux, comme disait Tubeuf, qui fait que même dans la 9ème symphonie où elle se fait discrète (Walter Legg disait que si l'alto est bonne dans l'hymne à la joie, on ne doit pas l'entendre), même dans le trio du Rosenkavalier, on tend l'oreille pour saisir son timbre. C'est ce qui peut rendre insoutenable presque sa Rhapsodie pour alto, dans laquelle elle n'a pas le moelleux, la beauté ou même la profondeur congénitale, mais où elle nous force à la sentir, à se concentrer sur ses murmures qui sont des nuances et pas des chuchotements, sur ses échanges avec le chœur d'hommes, dans lequel elle se perd soudain et ressurgit, sur la brusque lumière de son aigu.

Lady Macbeth, on le sait, c'est encore autre chose. La voix de Höngen, assez déliée pourtant, n'était pas en mesure d'affronter un rôle virtuose et belcantiste. Avec l’aide de Böhm (et des coupures qu’il opéra dans la partition, il faut bien le dire) elle en fit autre chose, confrontant directement, et avec une rapidité foudroyante, l’auditeur à l’action même du drame.

Lady Macbeth, on le sait, c'est encore autre chose. La voix de Höngen, assez déliée pourtant, n'était pas en mesure d'affronter un rôle virtuose et belcantiste. Avec l’aide de Böhm (et des coupures qu’il opéra dans la partition, il faut bien le dire) elle en fit autre chose, confrontant directement, et avec une rapidité foudroyante, l’auditeur à l’action même du drame.

Sa lecture de la lettre sans déclamation opératique, précipitée presque, montrait d’emblée que sa Lady, qui n'avait ni ré bémol « pianissimo » ni les attaques en force des terrifiantes vocalises de l’air d’entrée, tournait le dos à toute convention lyrique et incarnerait sur un mode volontairement réaliste son personnage de monstre domestique et, en apparence seulement, domestiquée. Réduire le chant bref et incisif de la chanteuse, son phrasé reptilien, sa diction menaçante, sa clarté froide, à de la simple « déclamation » comme l’on écrit certains critiques relève de l’aveuglement ou plutôt de l’assourdissement devant la discipline vocale (jusqu’à dans la tenue d’un vibrato qui, on le pressent, pourrait devenir envahissant) de toute une école.

Un assez large héritage discographique existe bien sur le marché allemand (le plus souvent chanté dans la langue du pays, d’ailleurs) et reste encore à explorer : quelques lieder, une Carmen et une Amnéris, des fragments d’Eboli, un Stabat Mater de Pergolese, deux ou trois versions différentes du Requiem de Verdi (l’Agnus Dei avec Seefried réédité dans un récital de celle-ci est phénoménal de tension, de vision aussi). Peut-être, quelque part, une « voix de la mère d’Antonia » dans Les Contes d’Hoffmann dont elle s’était faite une spécialité à Vienne? Rien de Dorabella, chantée au moins à Covent Garden. (Mais que pouvait-elle bien faire du rôle ?) Par contre Marzelline est bien connue, en studio, avec Karajan et les autres qu’on n’a pas besoin de nommer (sauf pour le plaisir) et parmi lesquels elle avait évidemment sa place, dominant de sa stature et de ses couleurs, sombres cette fois, comme l’exige le rôle, l’ensemble de la reconnaissance. Et avec la colère rentrée de la duègne pour le duo du premier acte, les dents serrées sur l’italien persiflant, Elisabeth Höngen est, in fine dans la mère toute fraiche de Figaro, égale à elle-même.